● SEMINAR

弊社代表の髙澤秀行は2024年11月26日、コープ北陸事業連合主催、消費者庁共催の「第3回食品安全コミュニケーター養成講座」の講師を務め、HACCPシステム制度について解説しました。会場となった石川県地場産業振興センター(金沢市)には、福井県民生協、コープいしかわ、とやま生協の会員と職員16名が集まり、HACCPシステムについて理解を深めました。

同講座は年6回の連続講座で、2022年、2023年に続き、今年で第3期となります。専門家から最新の科学的知見を学ぶとともに、参加者同士のグループワークを通じて、学んだことについて理解を深めてもらうのが特徴で、食品安全に関する正しい情報を発信できる人材育成を目的としています。髙澤はすべての講座でファシリテーターを務めています。

検査キットで手の汚染度(洗い残し)をチェック

この日の講座では、HACCPシステムの基礎知識をはじめ、調理後の速やかな温度管理や食材ごとに気を付けなければならない有害な微生物やウイルスとその性状など、家庭で実践できる食中毒予防を交えながらレクチャーしました。

手洗いの重要性を解説する際には、ATPふき取り検査(A3法)※注 キットを使って、参加者の手や持ち物の汚染度(洗い残し)を数値化する検査体験を実施しました。ある参加者は、手洗い前に10,000RLUを超えていましたが、手洗い後に100以下にまで減少したことを確認し、正しい手洗いの重要性を再認識しました。また、スマートフォンの表面は約12,000RLUが測定され、参加者からは「料理中はスマホを触らないようにしよう」といった声が上がりました。

※ ATPふき取り検査(A3法)

ATPふき取り検査(A3法)は、生き物を含む多くの有機物に含まれるATP(アデノシン三リン酸)を汚れの指標とした検査方法です。見えない汚れは、誰にも気づかれることなく、食品製造において、食中毒やアレルゲンコンタミなどの原因になります。ATPふき取り検査(A3法)は、そんな目に見えない汚れを高感度に検査できるので、洗浄や清掃が不十分な場所を確認し、汚れを取り除くことによってリスクを軽減することができます。管理したい場所の洗浄や清掃がきちんとできたかを、誰でも、簡単に、その場で、数秒で測定でき、その結果を数値で得ることができます。

ATP測定値≠菌数

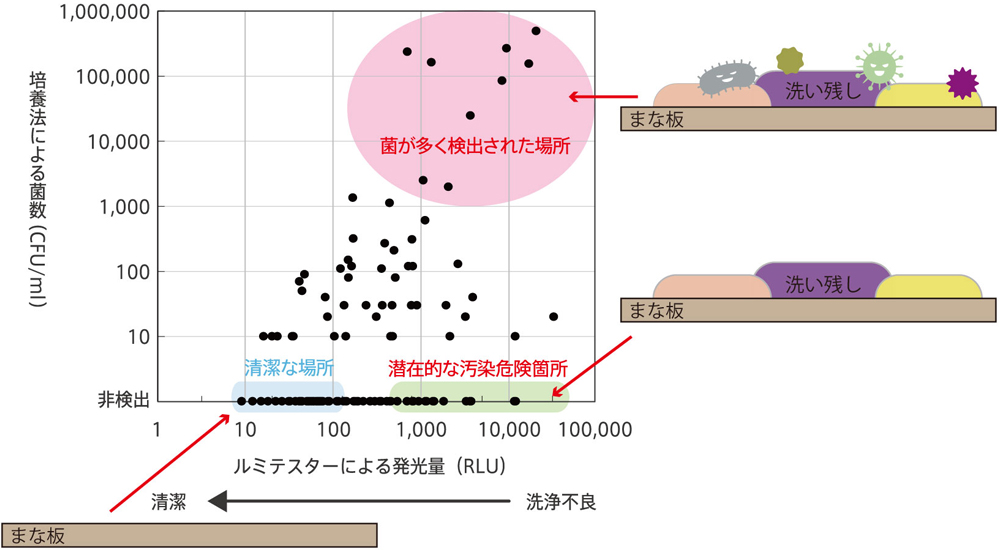

RULの単位は、ATP測定値の単位です。実際の測定値を横軸(RLU)と、菌数(CFU/ml)を縦軸に示したグラフを見てみましょう。

ここで注目したいのは、緑色の部分です。測定結果では高い発光量を示していますが、菌は検出されませんでした。この部分は「菌はいないが、食品残渣を含む有機物汚れが残っていた」ことを意味します。有機物汚れのある場所は、菌が短時間で増殖する可能性があり、食中毒予防という観点では危険です。また、環境衛生という観点では、唾液、鼻水、血液などの体液、その他の有機物汚れが残っており、清掃・洗浄不足であるため、感染症対策が不十分であることがわかります。このように、ATPふき取り検査(A3法)は微生物検査では評価できないポイントについて、危険信号を示すことが出来ます。

3つのグループに分かれて意見交換

講義の後には、この日に学んだ内容を振り返り、家族や組合員に伝えたいことを3つのグループに分かれて話し合い、発表するワークショップが開かれました。あるグループからは「知っておいた方がいい内容をたくさん学ぶことができた」「日本でHACCPの導入が遅れているのは、一人ひとりの関心が薄いことも原因であり、家庭で調理する人がまずは食中毒菌やアレルゲンに関心を持たなければいけない」といった意見が出ました。

また、あるグループからは「汚染度(洗い残し)を目で見てすぐにわかる数値化された結果だから、確かめると、食品安全への意識が高まる」「何気ないところも非常に汚れていることが分かり、手洗いの重要性を再認識した」といった感想が寄せられました。